Stellen Sie sich vor, Sie sitzen hinter dem Steuer eines brandneuen Autos, das angeblich die Lösung für Klima, Preis und Komfort ist. Doch je mehr Zeit wir in die Diskussion um Elektroautos investieren, desto klarer wird: Die Realität steckt voller Knackpunkte, die selten in Werbespots auftauchen.

Was ist ein Elektroauto?

Elektroauto ist ein Personenkraftwagen, der ausschließlich von einem elektischen Antriebssystem mit Energie aus wiederaufladbaren Batterien betrieben wird. Es wird häufig auch als EV bezeichnet. Der Antrieb besteht aus einem Elektromotor, einer Hochvoltbatterie und einem Steuergerät, das die Energieflüsse regelt.

Wirtschaftliche Aspekte: Anschaffung und Unterhalt

Die Kaufpreise von Elektroautos liegen heute im Schnitt 15% über vergleichbaren Verbrennern. Das liegt vor allem an den teuren Lithium‑Ion‑Zellen. Laut einer Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) betrug der durchschnittliche Batteriekostensatz 2024 noch rund 130€/kWh. Für ein gängiges Modell mit 70kWh Kapazität bedeutet das zusätzliche 9200€ allein für die Batterie.

Ein weiteres Kostenpunkt‑Element ist die Abschreibung. Batterien verlieren über fünf bis sieben Jahre etwa 20% ihrer Kapazität, was den Wiederverkaufswert des Fahrzeugs drückt. Folgt man den Berechnungen des ADAC, sinkt der Restwert eines Elektroautos nach drei Jahren durchschnittlich um 35%, während ein vergleichbarer Benziner nur rund 25% verliert.

Umweltbilanz: Mehr als nur CO₂‑Emissionen

Viele Magazine preisen Elektroautos als CO₂‑neutral an, weil sie im Betrieb keine Abgase produzieren. Doch die gesamte Lebenszyklusanalyse zeigt ein differenzierteres Bild. Der Herstellungsprozess der Batterie ist besonders energieintensiv. Die International Energy Agency (IEA) schätzt, dass die Produktion einer 70kWh‑Batterie rund 150kg CO₂‑Äquivalente freisetzt - das entspricht etwa 30% der gesamten Fahrzeugproduktion.

Hinzu kommt der Strommix. In Deutschland stammt im Jahr 2025 noch rund 35% des Stroms aus Kohle und Gas. Laden Sie Ihr Elektroauto zu 100% mit diesem Mix, reduziert sich der Klimavorteil stark. Nur wenn Sie ausschließlich Ökostrom nutzen, kann das Fahrzeug über seine gesamte Lebensdauer etwa 30-40% weniger CO₂ ausstoßen als ein Diesel‑Modell.

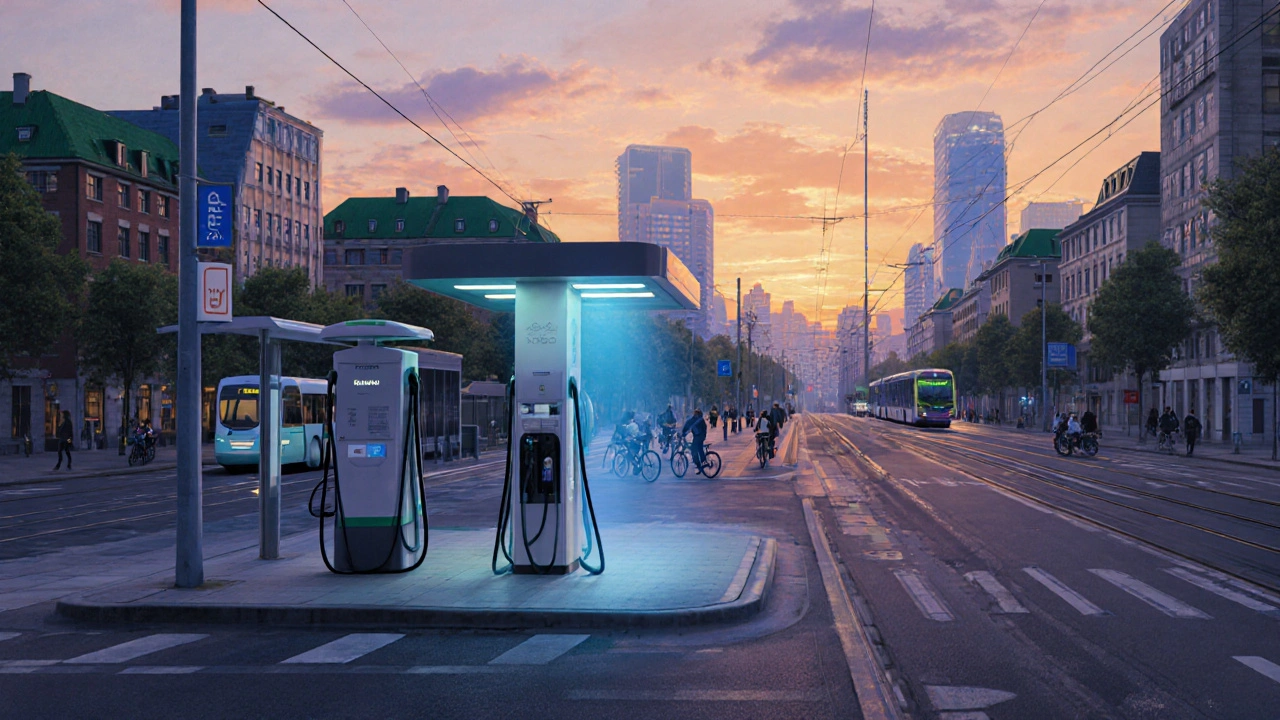

Ladeinfrastruktur - Der verborgene Engpass

Ladeinfrastruktur ist das Netzwerk von öffentlichen und privaten Ladestationen, das Elektrofahrzeugen das Nachladen ermöglicht. Im Vergleich zu Tankstellen ist die Dichte nach wie vor gering: Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) gibt es in Deutschland 2025 etwa 45000 öffentliche Ladestationen, während rund 230000 Tankstellen existieren.

Die Verfügbarkeit variiert stark zwischen Stadt und Land. In ländlichen Regionen kann ein Fahrer bis zu 30km zum nächsten Schnellladepunkt zurücklegen, was insbesondere für Pendler und Lieferdienste problematisch ist. Außerdem kostet das schnelle Laden (≥100kW) wesentlich mehr als das Laden zu Hause - ein Unterschied, den viele Besitzer erst nach einigen Monaten merken.

Rohstoffknappheit: Lithium, Kobalt und Nickel

Die Batteriezellen benötigen Lithium, Kobalt und Nickel in großen Mengen. Die weltweite Lithiumproduktion liegt 2025 bei etwa 1,1Millionen Tonnen, während der geschätzte Bedarf für die Automobilbranche bis 2030 bei 2,5Millionen Tonnen liegt. Das bedeutet, dass wir ohne erhebliche Recycling‑ und Substitutionsstrategien schnell an die Grenzen der Rohstoffversorgung stoßen.

Ein weiteres Problem ist die geopolitische Konzentration: Mehr als 60% des Kobalts stammt aus der Demokratischen Republik Kongo, wo Arbeitsbedingungen häufig kritisiert werden. Lieferketten‑Risiken können zu Preisschwankungen führen, die die Gesamtkosten für Elektroautos weiter in die Höhe treiben.

Alternative Antriebe im Vergleich

Wenn wir die Schwächen von Elektroautos abwägen, kommen andere Antriebskonzepte ins Spiel. Hybridfahrzeuge kombinieren einen kleinen Verbrennungsmotor mit einer kleinen Batterie, wodurch sie die Reichweite eines Benziners mit einem Teil der Emissionsreduktion eines Elektroautos verbinden. Wasserstoff‑Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) bieten eine schnelle Betankung und lange Reichweite, erzeugen jedoch beim Wasserstoff selbst CO₂‑Intensive Prozesse, wenn dieser aus fossilem Gas gewonnen wird.

Ein Blick auf die Gesamtkosten und Umweltwirkungen zeigt, dass kein Antriebssystem ohne Kompromisse auskommt. Die Wahl hängt von individuellen Bedürfnissen, regionaler Infrastruktur und politischer Unterstützung ab.

| Merkmal | Elektroauto | Hybrid | Wasserstoff‑FCEV | Verbrenner |

|---|---|---|---|---|

| CO₂‑Emissionen (g/km) | 0‑50 (abhängig vom Strommix) | 40‑100 | 30‑80 | 150‑250 |

| Reichweite (km) | 300‑500 | 600‑900 | 500‑700 | 400‑800 |

| Auflade‑/Betankungszeit | 30min (Schnellladen) - 8h (Haushaltssteckdose) | 5‑10min (Benzin) - 1‑2h (Laden) | 3‑5min | 3‑5min |

| Anschaffungskosten (€/Fahrzeug) | 35000‑70000 | 30000‑55000 | 55000‑85000 | 20000‑45000 |

Langfristige Perspektive: Was bedeutet das für die Mobilität?

Wenn wir alle genannten Faktoren zusammenziehen - höhere Anschaffungskosten, begrenzte Ladenetzwerke, Rohstoffengpässe und eine gemischte Umweltbilanz - wird klar, dass Elektroautos allein nicht die Lösung für das Mobilitätsproblem der Zukunft sind. Sie können ein wichtiger Baustein sein, aber nur in Kombination mit mehr öffentlichem Nahverkehr, verbesserten Fahrradinfrastrukturen und flexiblen Car‑Sharing‑Modellen.

Policymaker sollten daher nicht ausschließlich Subventionen für reine Elektrofahrzeuge bereitstellen, sondern Anreize für emissionsarme Gesamtkonzepte schaffen: Ausbau von Schnellladestationen in urbanen Zentren, Förderung von Recycling‑Technologien für Batterien und Unterstützung für Wasserstoff‑Produktionen aus erneuerbarem Strom.

Häufig gestellte Fragen

Wie hoch sind die tatsächlichen CO₂‑Einsparungen eines Elektroautos?

Die Einsparungen hängen stark vom Strommix ab. Bei einem deutschen Strommix von 2025 (ca. 35% fossile Quellen) spart ein durchschnittliches Elektroauto im Vergleich zu einem Diesel etwa 30‑40% CO₂ über seine gesamte Lebensdauer.

Warum kostet das schnelle Laden mehr als das Laden zu Hause?

Schnellladestationen benötigen teure Hochleistungskomponenten und Netzanschlüsse. Die Betreiber geben diese Kosten über höhere Preise pro kWh weiter. Ein Ladevorgang an einer 22kW‑Station kann bis zu 0,30€/kWh kosten, während das Laden an einer privaten 11kW‑Steckdose meist bei 0,30€/kWh liegt, aber die Grundgebühr niedriger ist.

Wie lange dauert das Recycling von Batterien?

Moderne Recyclinganlagen können bis zu 95% der Materialien (Lithium, Kobalt, Nickel) zurückgewinnen. Der Prozess von der Annahme bis zur Rückführung der Rohstoffe dauert durchschnittlich 4‑6 Wochen.

Sind Wasserstoff‑Fahrzeuge umweltfreundlicher als Elektroautos?

Nur wenn der Wasserstoff aus Elektrolyse mit erneuerbarem Strom erzeugt wird, kann er umweltfreundlicher sein. Derzeit wird jedoch mehr als 70% des Wasserstoffs aus Erdgas hergestellt, was die CO₂‑Bilanz verschlechtert.

Wie entwickelt sich die Infrastruktur für Elektroautos bis 2030?

Die Bundesregierung plant den Ausbau auf 100000 öffentliche Schnellladestationen bis 2030. Das Ziel ist ambitioniert, aber die Umsetzung hängt von Genehmigungsprozessen und finanziellen Mitteln ab.